(Grande-Bretagne,

2008)

![]()

![]()

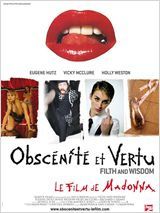

A l'occasion de la sortie de son nouvel album "MDNA", passez une semaine complètement MADonna sur le blog de Phil Siné ! Pour son premier film comme

réalisatrice, "Obscénité et Vertu" marque une étape importante dans le rapport de Madonna au cinéma : un essai derrière la caméra vraiment réussi, dont le talent sera peut-être bientôt confirmé

par un second long-métrage, "W.E.", en salles le 9 mai prochain...

Pour son premier film comme réalisatrice, Madonna surprend à plus d’un titre, tant son film respire la simplicité et se situe à mille lieues de ce que l’on pouvait attendre de la mégalomanie

galopante de la reine de la pop ! Au contraire, « Obscénité et Vertu » tient plus du petit film indépendant et vraiment personnel, dans lequel l’aura de la chanteuse s’efface complètement au

profit d’une forme de sincérité plutôt sympa et touchante…

Il faut dire que les personnages qu’elle met en scène, tous un peu largués par la vie, sont très attachants. Leur interprétation par des comédiens au charme et au naturel incroyable, dénote en

outre un vrai talent de direction d’acteurs de la part de Madonna… Eugene Hutz incarne notamment AK, le personnage le plus charismatique du film, celui d’un rockeur ukrainien qui rêve de percer

dans la musique et qui en attendant gagne sa vie comme « gigolo sado-maso », humiliant à la demande ici un vieil homosexuel bedonnant et là un jeune homme aimant se faire fouetter comme un petit

écolier devant deux autres écolières coquines… qui ne sont d’ailleurs autre que les deux autres personnages principaux du film, colocataires de AK dans un appartement londonien… Il y a Holly, qui

rêve d’être danseuse de ballet mais se retrouve contrainte par le besoin d’argent de faire strip-teaseuse dans un club pour hommes, et puis il y a Juliette, qui voudrait partir en mission

humanitaire en Afrique mais se contente pour l’instant de récolter des pièces jaunes pour les orphelins africains à la pharmacie où elle bosse…

Tous ces personnages sont ainsi aux prises avec une réalité nécessaire très éloignée de leurs véritables désirs… Et pourtant ils n’abandonnent jamais leurs rêves, ce qui finalement les pousse à

embrasser pleinement la vie ! C’est bien là le message principal du film, évoquant avec pertinence la dualité de la vie et des gens et la nécessité de passer parfois par le mal pour savourer le

bien qui peut en advenir… Le vice et la vertu du titre (« Filth and Wisdom » en VO) est bien à comprendre comme allant de pair, l’un n’allant pas sans l’autre, tel « les deux faces d’une même

pièce » ! « Obscénité et vertu » semble alors insinuer la notion de paradoxe comme une nouvelle forme de logique, typiquement humaine : il n’y a pas de bien sans mal, pas de lumière sans

obscurité, pas de vertu sans vice, et ainsi de suite… Si cette logique illogique, certes assez simpliste et naïve (mais parfaitement juste cependant !), pourra en agacer certains, tous les

spectateurs du film devraient cependant prendre plaisir au ton souvent drôle et décalé qui porte le film avec une belle énergie, intensément humaine ! On rit beaucoup malgré des situations

souvent assez crues ou dramatiques, et Madonna pousse même le « vice » jusqu’à se moquer d’elle-même, notamment lors d’une scène dans la boîte de strip-tease, au cours de laquelle une

strip-teaseuse confirmée dansant sur « Erotica » se fait dégager pour le show d’une nouvelle recrue qui se déhanche sur « Baby one more time » de Britney Spears, qui à l’époque était la jeune

concurrente de Madonna en matière de « pop music » ! (D’ailleurs, qui se souvient encore de Britney aujourd’hui ? N’est-elle pas has-been quand Madonna est, elle, restée plus que jamais au goût

du jour ?)

C’est ainsi avec une belle liberté et une énergie débordante que Madonna se plonge dans sa première réalisation, à la fois subtile et pleine de fraîcheur ! Ses personnages qui parviennent à

surmonter les épreuves de la vie et à accéder à leurs rêves « à partir de rien » et à la force de la volonté évoquent bien sûr le parcours intime de la chanteuse, conférant au long métrage une

note profondément personnelle… Usant d’une mise en scène honnête et « arty », portée par une BO sacrément cool (avec entre autres des chansons d’Eugene Hutz lui-même, leader d’un groupe de

musique gipsy punk quand il ne fait pas l’acteur…), Madonna emprunte visiblement une nouvelle route dans sa carrière qui, si elle risque d’être longue pour parvenir à ses fins, débute en tout cas

sous d’excellents auspices : "J'ai toujours été inspirée par les films de Jean-Luc Godard, Luchino Visconti, Pier Paolo Pasolini et Federico Fellini, et j'espère réaliser un jour quelque chose

qui approche leur génie". Si elle n’y parvient pas encore, on peut dire en tout cas qu’elle y tend dès son premier essai !

Perspectives :

- Recherche Susan désespérément, de Susan Seidelman

- I'm Going to Tell You a Secret, de Jonas Åkerlund

- Drowned World Tour, de Madonna (vu par E.V.)

(Etats-Unis, 1985)

(Etats-Unis, 1985)