Note :

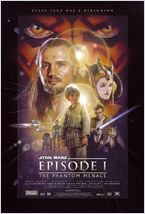

Sorti en 1999, « La menace fantôme » demeure probablement l’épisode le plus faible de toute la saga « Star wars ». Coincé entre l’épisode 6 de 1983 et l’épisode 2 de 2002, il se présente surtout

comme un gros chapitre d’exposition, en forme de prologue pour la seconde trilogie… Observons pour commencer que ce serait une grave erreur, pour quelqu’un qui ne connaît pas du tout l’hexalogie

imaginée par George Lucas dans les années 70 (ça existe encore ?), de commencer une telle odyssée par ce premier épisode et de la regarder ainsi dans l’ordre chronologique de sa narration. La

dramaturgie imposée par le cinéaste-producteur nécessite effectivement de commencer par la première trilogie (c’est à dire les épisodes IV, V et VI), puisque ceux-ci commencent dans l’obscurité

(l’ignorance du spectateur, mais surtout des personnages eux-mêmes, qui ne savent pas encore qui ils sont !) et révèlent progressivement les éléments du passé qui seront développés dans la

seconde trilogie (épisode I, II et III). Ca vous paraît clair comme ça ?

« La menace fantôme », donc, arrivant plus de 15 ans après la fin de la première saga culte, qui avait fasciné petits et grands sur grands puis petits écrans, était chargée de lancer la seconde

saga, qui était en réalité un préquel de la première… Autant dire que Lucas était attendu au tournant, probablement plus par les fans que par les critiques d’ailleurs ! La pression était énorme

et le résultat fut… fatalement un peu décevant. Il faut dire qu’une trop longue attente avait donné des espoirs probablement plus fous que vraiment réalisables. Lucas avait souvent dit qu’il

attendait de posséder la technologie nécessaire avant de se lancer dans la suite (enfin plutôt le début…) de « Star wars ». Il a donc attendu et sa nouvelle technologie explose effectivement à

l’écran dans ce nouveau film, dont chaque plan semble fourmiller d’effets spéciaux brillamment réalisés. Le problème justement, c’est que contrairement à sa première saga où l’histoire savait

toujours s’imposer, on constate ici qu’elle se retrouve régulièrement noyée et ralentie par une débauches d’effets numériques et de batailles intergalactiques ! C’est très beau et très bien fait,

certes – on retiendra notamment la course de modules, très impressionnante –,mais le scénario pèche un peu, transformant alors « La menace fantôme » en simple « prélude » à une nouvelle

séries de films plus qu’en œuvre autonome…

Mais quoi qu’il en soit, Lucas présente et contextualise à la perfection sa nouvelle trilogie. Il décrit avec force et panache la situation d’une République galactique à bout de souffle. Il faut

voir le sénat dont l’immensité n’a d’égal que l’extrême lenteur de son pouvoir décisionnaire… L’assemblée que découvre la pauvre reine Amidala, dont la planète subit l’embargo de la Fédération du

commerce de plus en plus puissante, n’est qu’une foule d’élus technocrates ou corrompus. Sans compter qu’elle se laisse trop naïvement influencer par les conseils du sénateur manipulateur et

machiavélique Palpatine, qui fera plus tard basculer la République et s’autoproclamera empereur, faisant sombrer la galaxie dans le côté obscur de la Force… Cette « Force » justement, abondamment

évoquée dans la première trilogie, nous est enfin un peu plus dévoilée, voire « révélée » dans cet épisode. Au retour de leur mission de pacification sur Naboo (qui est un lamentable échec), le

chevalier Jedi Qui-Gon Jinn et son padawan Obi-Wan Kenobi, accompagné de la reine Amidala, doivent malencontreusement faire escale sur Tatooine avant de pouvoir regagner le Sénat… et c’est

probablement la « Force », sorte de destinée, qui les a conduit sur cette planète sur laquelle la République n’a pas cours et où l’on trouve encore des esclaves… Ils y rencontrent d’ailleurs

Anakin Skywalker, un jeune esclave vivant avec sa mère, qui pourrait bien être « l’élu ». Et c’est là que la Force nous apparaît alors comme une forme de religion : la référence christique saute

tout de suite aux yeux, Anakin n’ayant pas de père selon sa mère et s’assimilant ainsi à une immaculée conception ! Cependant, l’aspect mystique de la Force est contrebalancé par son côté

scientifique, révélé essentiellement pas ce que les personnages appellent les « midi-chloriens ». Il s’agit en réalité de formes de vie microscopiques vivant en symbiose avec toutes les choses et

tous les êtres dans l’univers, maintenant en équilibre la Force. Le taux de midi-chloriens présents dans le sang d’Anakin est si élevé que l’on suppose alors que ce sont eux qui l’ont conçu et

qui seraient donc son père ! En d’autres termes, ces êtres invisibles à l’œil humain seraient l’équivalent de Dieu, à cette différence près qu’ici les personnages ont la certitude qu’ils existent

et qu’ils sont partout autour d’eux : Dieu est en toute chose et « Star wars » se révèlera bien plus passionnant et intense dans les épisodes suivants…

(A suivre…)

La Saga "Star Wars" selon Phil Siné