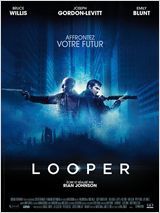

(Etats-Unis, 2012)

![]()

![]()

Faisant fi des technologies numériques modernes et ostentatoires qui sont malheureusement devenues la « norme » dans le cinéma d’animation contemporain, Tim Burton préfère opter pour le charme

vintage d’une animation en stop motion, où des marionnettes évoluent image par image dans des décors en papier mâché… et quel bonheur de constater que ce style lui va fichtrement bien, à ce Tim

Burton ressuscité, celui-là même que l’on croyait perdu à jamais après un « Alice au pays des merveilles » d’une laideur abominable et un «

Dark Shadows » tout juste passable…

Il faut dire que son retour dans l’écurie Disney pour ses deux précédents films l’avait visiblement bien bridé le Tim, pour ne pas dire qu’il s’était laissé corrompre et embrigadé par la

mièvrerie édulcorée de la mickeyification des masses ! En reprenant ici le synopsis d’un court-métrage du même nom qu’il avait justement réalisé pour l’empire Disney (contre-attaque ?) en 1984 et

qui fut bien vite mis dans des cartons par ses patrons parce que le style sombre et gothique les inquiétait, le cinéaste prend en quelque sorte enfin sa revanche… « Frankenweenie » renoue avec

ses meilleurs films, qui sont aussi les plus personnels : ceux dans lesquels il laisse libre court à son univers noir et macabre, mêlant l’humour avec ses cauchemars !

On pourra justement trouver que cette version longue de « Frankenweenie » ressemble trop au Tim Burton d’avant, au réalisateur (et/ou scénariste) de « Beetlejuice », d’« Edward aux mains d’argent

», et bien sûr de films d’animation usant de la même technique : « L’étrange Noël de monsieur Jack » et « Les noces funèbres »… un peu comme si son style n’avait au fond jamais vraiment évolué.

Certains, médisants, diront même que l’ironie n’est plus aussi caustique qu’avant, que l’humour est moins noir et que Disney conserve finalement l’avantage… Mais au fond qu’importe ! Le spectacle

offert par « Frankenweenie 2012 » est un tel miracle que l’on ne fait pas la fine bouche pour le savourer… Cette histoire d’un petit garçon jouant les apprentis Frankenstein pour ressusciter son

seul et meilleur ami canin mêle tellement d’émotions que cela suffit pour nous ravir. Du rire aux larmes, Tim Burton nous emporte avec lui dans son merveilleux monde en noir et blanc, tantôt

cruel et tantôt sensible, toujours intensément généreux et empli de réconfort pour toutes les âmes solitaires… Peu importe si on se laisse un peu avoir par la moue irrésistible du chien Sparky, «

Frankenweenie » nous transmet plein d’espoir et la conviction que Tim Burton reste capable d’accomplir de grandes et belles choses !

Autres films de Tim Burton :

Alice au pays des merveilles 3D (2010)